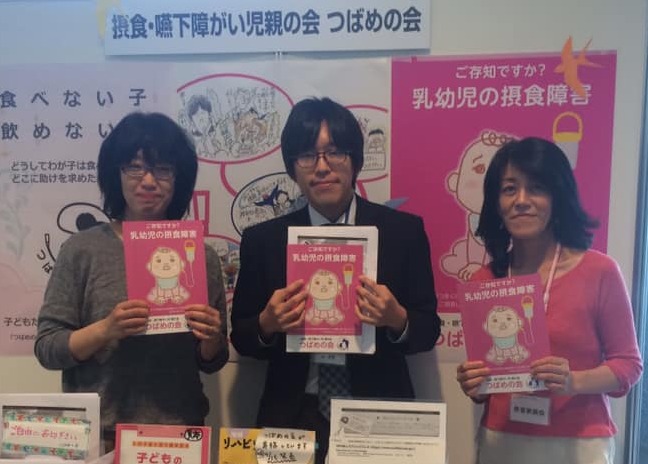

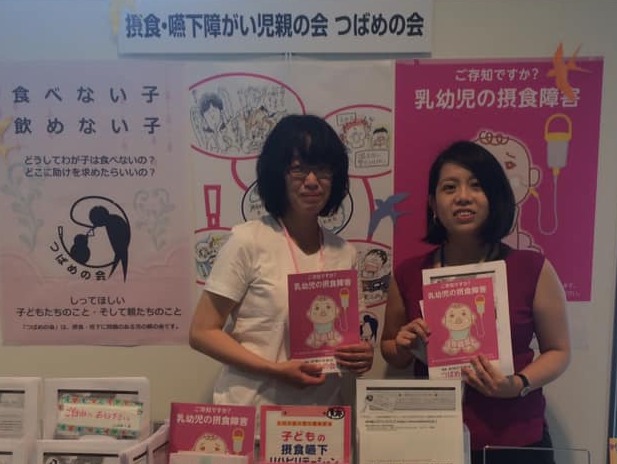

5月31日〜6月2日の3日間、名古屋市で開催された『第61回日本小児神経学会学術集会』にて患者会ブースの出展をしました。

ブース位置はサブ会場前の人通りが多いとは言えない位置で閑古鳥も覚悟してのスタートでしたが、サブ会場でのセミナーの前後にはそれなりの人通りとなり、医師のみならず、多職種の方がブースに立ち寄り資料に手を伸ばしてくださいました。

2日目、3日目もランチョンセミナーのみならず大きなサブ会場でのセミナーの前後には人の波が押し寄せる状況で"セミナー前後"という限られたタイミングにはなりますがそのタイミングで一気にお立ち寄りいただく感じでした。

特に今回感じたのは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったセラピスト職の方が多く興味を示してくださったこと。

「なかなか情報がなくて」

「在宅で関わっているお子さんでいるんですが何をしてあげたらいいのか」

中には

「時々ホームページを見て勉強させてもらっています」

と言ってくださった方もかなりおられました。

小児科の医師の中には親御さんへの声かけや共感・寄り添いの話題の中で「あー、言っちゃってる…しまった…今度から気をつけます」とご自身の診察現場を振り返ってくださる方もおられました。

2日目には顧問の田角先生もブースにお立ち寄りくださって、少しゆっくりお話を伺うことができました。

「僕はニッチなところをやってるだけでね」

「うまくやれて、こどもさんがうまくいった人は僕のところには来ないし、うまくいかなくて困ってる人の中でも本人がどうにかしたいという思いがある人しかわざわざ遠くから来ないわけだから、僕のところに来た時点で患者さんは『可能性がある』というか『ぐっと前進してる』ってことだから。そういう意味では僕は恵まれているんですよ」

そんなお話なども聞かせていただきながら、

「あー、いつかつばめの会がわざわざ会として活動しなくてもいい日がきたらいいのになぁ」

などとあらためて思った時間を過ごしていました。

患者ブースへの出展は爆発的な効果をもたらすものではないですし、困っている当事者親子にとっての画期的な解決策と出会える機会ではないですが、地道な「知ってもらうための活動」として少しずつ、確実に広まり、そして、「確かにニーズがある」ことを実感し、また、想いを発信しなくてはならないことを実感する場になっています。

たまにトンチンカンな(すみません)リアクションや知った風なピントのズレたコメントを残される方も来られますが、身内でやり取りをしていると、なんとなく現実よりも周知できてきているような勘違いをしてしまいがちな意識を修正する意味でも、やはり貴重な機会だと感じます。

画像の先生方以外にも多くの方に足を止め、目を留め、資料を手に取っていただきました。

ありがとうございました。